鄧正健

世界盃笑話三則:碧咸‧曼聯‧越位

世界盃笑話三則:「碧咸何時出場?」「曼聯何時比場?」「什麼是越位?」

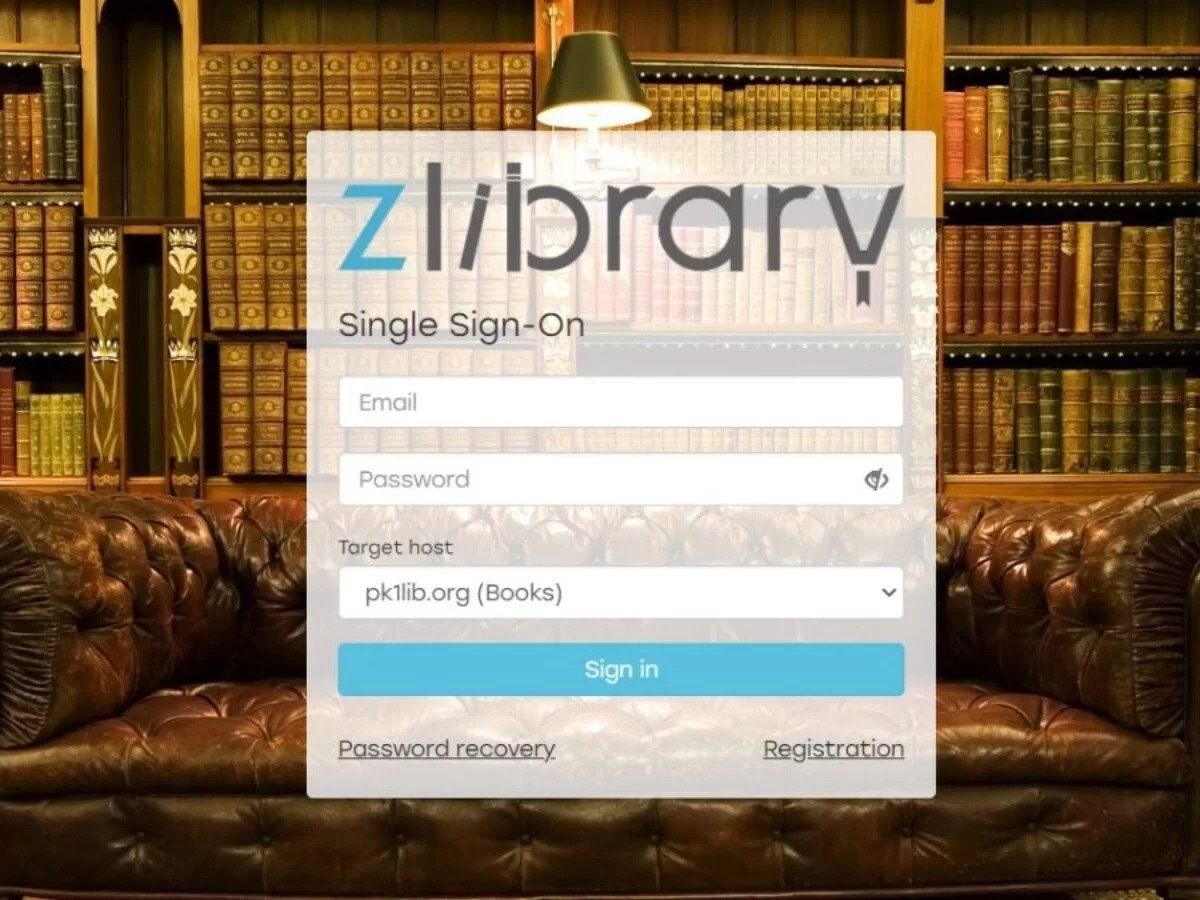

盜版歲月——寫在Z-Library被封之後

那條充滿二十世紀機油味的小街,盡頭是未開發的海濱。我的小步帶我來到街中的小店,黑白色的,像默片,也像給平價影印機複印出來的化墨。手上拿著一片電腦磁碟,別人都比我高,我小侏儒似的等待著抄碟。抄,是不對的,那是二十一世紀的倫理,那個時代,帝力於民何有,我一直被教育要用自己方法解決問題,大家圖個方便,生活就過了。

AI時代的藝術品:藝術可以不是由「人」創作嗎? (二之二)

左圖:《智能叛侶》(Ex Machina);右圖:《茲瑪藍》(Zima Blue)【前文提要】 (二之一)借班雅明的思路,AI藝術進一步令藝術(及藝術家)的靈光消逝,並這場「科技解放藝術」的現代性過程。(續前)我們可以先問一個問題:以顏料畫布繪畫、用繪圖軟件繪畫和用AI繪畫,三者有何分別?

AI時代的藝術品:藝術可以不是由「人」創作嗎? (二之一)

海德格將「技術」理解為一個「揭示」(revealing)的過程。意思是說,事物有其原本、美好的樣子,卻被掩蓋了,而技術則是把這個被遮蔽的本原面貌呈現出來。例如,雕刻家運用他的雕刻刀和手藝,把一塊大理石雕刻成一副精美雕像,就是要將被大理石掩蔽了的雕像「揭示」出來,這才是作為藝術品的本來面貌。

《憂鬱之島》:政治、代際與歷史的憂鬱(三之三)

圖:譚鈞朗飾演楊宇傑。《憂鬱之島》劇照三、紀錄片中的「社會性姿態」與蒙太奇「社會性姿態」(Gestus)在布萊希特(Bertolt Brecht)的用法中,並非單指身體上的姿態。演員在探索角色面貌時,不應限於以傳統「體驗派」的方式,只著重模擬角色由其心理狀況而引發的身體姿態及行為。

《憂鬱之島》:政治、代際與歷史的憂鬱(三之二)

圖:陳克治。《憂鬱之島》劇照二、歷史(或故事)構成方法《憂鬱之島》以多組統計數字,將三段歷史時空跟當下進行比較,例如死亡人數,被捕被判刑人數,以及逃難人數等。這些數字表明了導演陳梓桓所設下的敘事框架:以逃港、六四和六七作為反修例運動的歷史參照。

《憂鬱之島》:政治、代際與歷史的憂鬱(三之一)

圖:《憂鬱之島》片頭一、幾種意象有幾個意象,在《憂鬱之島》裡特別令人印象深刻。電影中以三組人物貫穿敘事,分別以「海」、「書房」和「監獄」作為主要意象。電影甫開始,是兩名學生岑軍諺和田小凝飾演一對在革命時期的戀人,兩人穿過叢林來到石灘,打算游出大海逃到香港。

澤連斯基在英國下議院用嘴巴戰鬥

澤連斯基在英國下議院的演說,一定會寫進史冊。他引用莎士比亞名句「To be or not to be?」,以及改寫邱吉爾在二次大戰時的經典演說〈我們將在沙灘上戰鬥〉(We shall fight on the beaches)中的段落,撼動了座無虛席的英國下議院,引來全場起立鼓掌。

香港為什麼不(再)是三權分立

楊潤雄說不論回歸前後,香港均沒有「三權分立」制度。「香港不是三權分立」這說法並不新鮮,建制中人近年一直在建立這套述,以消磨「香港是三權分立」這個一直以來幾乎是常識的觀念。我相信在此時勢,爭辯「是」或「不是」意義不大,反而應該先去釐清雙方的理據,然後再行判斷。

怎樣擺脫書?

艾可(Umberto Eco)有一很出名的說法,就是「別想擺脫書」。追溯他這說法的背景,可再分拆為兩個問題,一是「看書是為了想知道書裡有什麼,還是單純是喜歡看書?」,二是「書會消失嗎?」按艾可的意思,「看書」本身就是一件美好的事,它可以不具任何功能性,不是要希望獲得某種知識,我們才看書。

有沒有「中央出手幫助香港港渡過亞洲金融風暴」這一回事?

譚惠珠在《香港家書》說「在98年股災時,中央出手幫助香港救市」,這歷史陳述在近年建制陣營不時出現,網上早有人指出,此說與歷史不符。我也相信這陳述是假的,但主要基於我個人的記憶,就是當年的財爺曾蔭權高調動用香港的外匯儲備救市,而未嘗聽聞中央有任何實質幫忙。

族群不應自我封閉,但也不能自出自入

我們應該區分「歧視」、「恐懼」和「仇恨」的分別。歧視帶有對他人的輕蔑和貶低;恐懼則是因對他人無知,或因資訊和溝通不足,而擔心他人會有意或無意傷害自己;而仇恨卻包含了排斥甚至傷害他人的想法,原因往往是認為(或誤認為)他人曾經傷害過自己,而作出的反應。