正宜

來自雪國的遺書

並不是為了忘記苦難而寫作,而是生命本來就充滿了值得書寫的事物。

靠著耶穌翻轉人生的人們

他們也用自己的生命告訴後代,這條路是值得走的,路程也許有時孤獨而艱辛,但是終點有真正美好的事物。希望他們也能夠在走完自己的人生之前,看見這個美麗的事物。

高雄、天主教道明會與我

記得年幼的我很喜歡學校裡的許多儀式,或許大多數的孩子都是這樣的,以那些生活裡重複的、感覺永遠不會變動的事物,作為安心感的來源。我喜歡下午點心時間前吟詩般的禱告文,喜歡進入教堂時的點水禮,喜歡長椅後面跪下祈禱的平台,過多的校規從來不使我們感覺拘束,因為孩子們知道他們絕對能跑的比穿著笨重修道袍的修女們快。

關於「你的孩子不是你的孩子」這件事

父母是一種太孤單的職業了。

門—從不同的角度,讀到不同的故事

難民從自己的國家、原本的文化圈中離開,進入另外一個國家、另一個文化圈中生活,就像是殺死原本的自己,然後在另外一個國家裡重新被生出來一樣,一切都必須從零開始,甚至必須從最基本的生存開始。對自己身分認同的追尋,也必須從一無所有開始。

一百年前的文學冒險—作品選文卷

「一百年前我們的冒險—文學冒險卷」以小說的方式呈現這些日本時代作者們的人生,在看了這本書以後,準備好了「作品選文卷」來滿足讀者湧現的想要閱讀這些創作者們作品的渴望,這兩本書不能說是先讀哪一本比較好,或許也有人是先認識作品然後再對創作者產生好奇的。

文學是地上之鹽

很多時候,它被放在腳下踐踏著。雖然如此,文學還是盡責地,執行它的工作,默默地在地上當著鹽,發揮它的作用。

製造怪物的人們

我們自己是怪物,而為了逃避這個可怕的形象,只好加入把他人塑造成怪物的行列中,彷彿只要把別人塑造成比自己更不堪、更卑劣的存在,我們就得以從自己的卑劣與不堪中逃脫。

新光榮照相館

台南的二二八紀念館在舊台南州議會的建築裡面。這棟戰前的典雅建築位在台南文學館的旁邊,以前有很長一段時間是台南市民意代表們聚集開會的市議會所在,現在回復原本古典的樣貌,一樓是二二八紀念館,樓上作中西區圖書館的空間使用。建築的二樓有一個非常特別的展覽。

打敗無聊巨獸的《神奇收費亭》

神奇收費亭可以帶你到一個不再有「無聊」的地方。而且從那裏回來之後,也不會再輕易地被「無聊」攻擊。可能是因為那裡有「答答」,一隻鬧鐘狗,負責看守時間不被浪費或偷走,牠是小男孩米羅的第一個旅伴。答答的存在非常重要,首先是牠把米羅從倦怠和懶散當中拯救出來,開始踏上旅程。

新美街與紅鞋子

葉石濤的短篇小說集「紅鞋子」是一本有關台南的書,特別是有關新美街(米街)這個地方的書。新美街是舞台的中心場景,大大小小的事都在這裡發生。「巧克力與玫瑰花」一開頭就講到米街: “米街是台南府城最古的老街之一,以它的街名而言,可能是清朝時代米商盤踞的地方;不過,是否真的如此,我就沒有多少把握了。

阿臺(オタイ)—牡丹少女事件簿

如果完全不知道這幅畫的背景,單純的看圖說故事,你會對這幅圖畫做出什麼解讀呢?要是我,第一個誤解可能會以為圖畫中的孩子是男孩,他的表情很明顯有點無奈,雙眼皮、厚唇、皮膚的顏色比較深,似乎是要表示這個小男孩所屬種族。是說這麽大一個人了,為什麼衣服不會自己穿?

導演馬丁史柯西斯與小說「沈默」

據說馬丁史柯西斯在執導「基督的最後誘惑」這部電影之後,因為遭受衛教人士的許多抨擊,心情十分沮喪,有一個主教對他說:電影裡的基督像基本上是正確的,並且告訴他遠藤周作的這篇小說「沈默」,馬丁史柯西斯閱讀後大受感動,決定將小說拍成電影。電影的拍攝計劃延宕了許多次,到最後馬丁史柯西斯受不...

一百年前我們的冒險—台灣日語世代的文學跨界故事

喜歡文學,也喜歡日治時代歷史的人,一定會超愛這本書。裡面有天才文學少女黃鳳姿的故事,有漢文詩社與遊廓藝旦的故事, 第一次知道日本時代也有用日文寫新詩的年輕詩人。文學似乎是超越國籍、超越文化的,但這種超越性在時代的框架之下似乎也只是幻覺。詩人追求自由的熱情是多麼動人,但追求到的自由又是如此可憐。

泅泳夜空的巧克力飛船魚

注視水族箱裡的魚時總是會有一種感覺,自由自在悠遊自得的魚兒,知道自己是被囚禁的嗎?魚兒會不會嚮往「大海」,因為那才是真正的「自由」,是牠來自、也是牠所歸屬的地方。「泅泳夜空的巧克力飛船魚」是五篇短篇故事裡的一篇。這本短篇集的第一個故事以一種非常了不得的方式開場: “大顆的醬油糰...

焦桐的飲食文學—寫的不是美食,是人生

「⋯⋯⋯⋯年紀越大越常想起一起吃飯的人,好像那是僅存的真實。」 像開拓新大陸一樣嘗試沒有吃過的餐飲,多半只有在初來乍到時才會做的事,等到在一個地方的生活常態建立起來之後,就只會在自己常去的幾間店的清單來回。雖然有的時候會想,自己究竟在這樣的模式中錯過了什麼,但沒有什麼重大的衝擊,...

芬芳散策—一場嘉義的穿越時空之旅

「芬芳散策」是一本日治時期嘉義的時空之旅。講述以嘉義製材所為中心發展的日治時期嘉義市街的故事。喜歡時空旅行的人應該會喜歡這本書,書裡許多的地圖和照片,對於時空旅行十分實用。你感覺到這本書的野心,它甚至希望讓你聞到當年瀰漫在街道上的檜木香。

《天堂裡用不到錢》一個百萬富翁散盡家產的故事

金錢有超能力,問題是你要用這個超能力來做什麼?

「我的應許地」—以色列的榮耀與悲劇

作為上帝的選民,是以色列的榮耀,也是以色列的悲劇

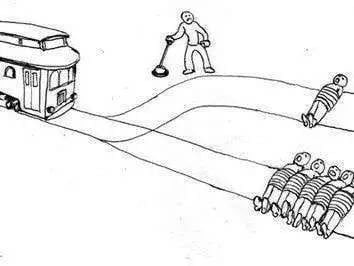

以色列與巴勒斯坦的「電車難題」

雙方爭競著死傷與悲劇,但死傷與悲劇無從比較,就像那個難解的「電車難題」