食通社

小农户vs.大平台:电商游戏只是看起来很美

今年8月份,一则《离谱!商家为带货竟让鸡蛋长树上》的央视新闻报道引发关注。鸡蛋当然不可能长在树上。原来,这是一些电商卖家为了吸引消费者的注意力,违反常识整活儿。问题来了:为何卖家会做出这等侮辱自己和消费者智商的事儿呢?这要从小农户做电商说起。

在乌珠穆沁草原,见识真正的牧民生活

9月有机会去内蒙时,我便想去他们家拜访。都兰说很乐意接待我,而且我抵达的那天,正好是额吉淖尔镇一年一度的乌珠穆沁羊评选会,我们索性就约在大会现场见面。我到现场时刚过正午,远远就看见畜栏里羊只踏起的尘土,栏边则围满了牧民,他们大都穿着做工精美、颜色亮丽的传统蒙古袍,非常好看。

150年前,中国传统智慧拯救了疫情下的欧洲

“中国养蚕法”是由意大利养蚕人兼探险家G·B·卡斯塔拉尼在150多年前提出并系统介绍到西方的。桑蚕起源于中国,从六世纪开始传入中亚和欧洲,16世纪以后在法国、南欧等地普及开来。到了卡斯塔拉尼的年代,欧洲已经完成了工业革命,而中国仍然是一个传统农耕国家。

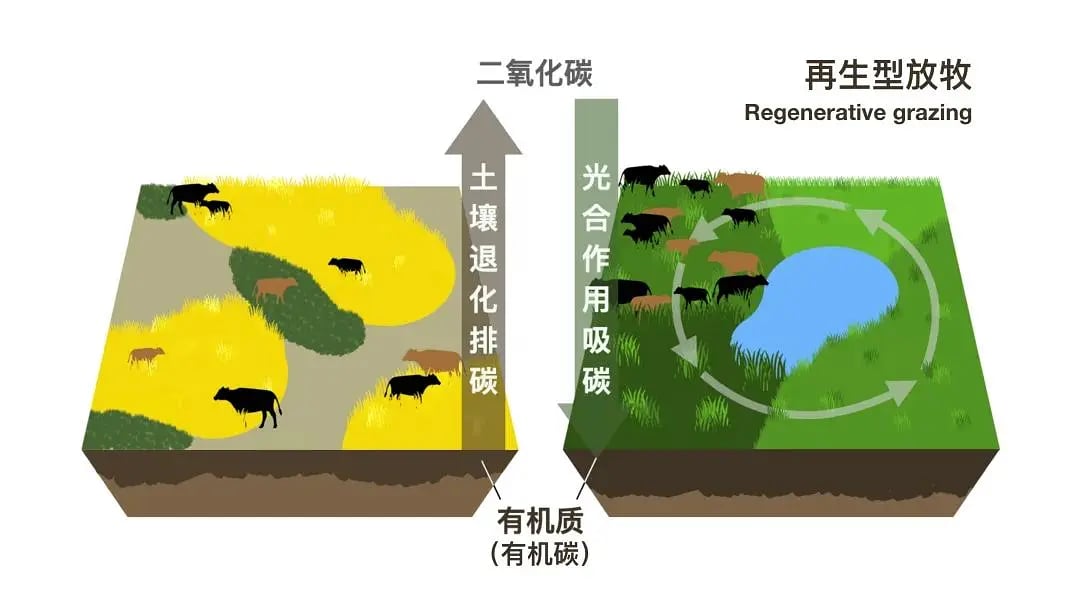

土壤、水循环、生物多样性:来自再生农业的灵魂三问

“吃牛肉不环保”、“规模化养殖造成污染和土壤退化”……在以消费工业肉为主的欧美国家,这些论述几乎已经成了社会共识。但养殖一定等同于工业化养殖吗?这些年的研究让我发现,还存在一种更环境友好的养殖方式,不但不会增加碳排放、破坏环境,反而可以通过增加光合作用,吸收大气中的二氧化碳,转化成有机碳,让土壤变得更肥沃。

《自然》发文:农场越大,生态越差!大规模有机农业的常规化之殇

然而,市场仅仅笼统地将它们的产品都归为“有机”,不仅让消费者无法做出更明智的选择,也让更加环境友好的小农场感到不满——这些大农场不仅降低了有机农业的环境门槛,让有机农业越来越像常规农业,而且在市场和政策上进一步挤压小农场的生存空间,让小农场的生存愈加艰难。

从农夫到啤酒:精酿原来还能这么卷?

刚来荷兰时,我被超市货架上种类繁多的啤酒所吸引,同时又对啤酒的名称(IPA, Trappist, Abbey, Weisser, Blond, Dubbel, Tripple)感到迷惑。但荷兰人谈起Bier(荷兰语“啤酒”)时神采飞扬的样子感染了我。

清北教授怎么买菜?在合作中实现靠谱生活

2017年,金海兰发起了主要由清华、北大两所高校的教职工和家属组成的“清北消费合作社”,组织消费者共同购买生态有机食材。五年来,尽管经历了各种波折,合作社也一直运营了下来。除了合作社的故事,我们也会提及:在已经拥有便捷商业服务的当下,为什么还要创办一家消费合作社来卖菜?

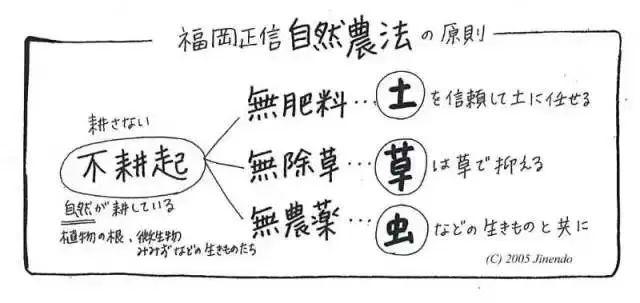

多讲原理,少谈农法:农民需要怎样的培训?

为什么果树得病了,农民不知道怎么办?为什么农民想学到真技术这么困难,最后还要事事指望农资公司和有经验的师傅?手足无措的农民轻信了农资推销商,就容易掉入农化体系的陷阱,加肥加药,产量却不见提升。这种只注重用肥用药,不考虑生态环境的做法,已经带来许多问题,想解决就必须从生态入手。

探访德国消费合作社:百年运动的历史与今天

今年夏天,食通社的老朋友陈怡桦和陈郁玲花费两个月时间,在德国拜访了逾30家合作社与机构。德国的合作社运动自19世纪以来也历经各时代政治、社会、经济变迁冲击。但不少合作社依然存续至今,佼佼者如莱比锡消费社,依然是当地最大的零售渠道。在高度商业化的环境中,合作经济如何做到既适应市场,又坚持合作社运动为社员提供服务的初衷?

18岁,我想和爷爷一起守护高原羊

我叫张斌,今年18岁,出生在甘肃陇南偏远的农村,从小跟着放羊的爷爷长大。我的未来好像应该像影视剧里一样,通过自己的努力跳跃农门,而我却选择了祖辈们走过的道路。

建立韧性食物体系最好的时间是十年前,其次是现在

以下文章来源于三粒豆 ,作者周娅食通社说 上周,食通社作者周娅分享了她于2020年疫情期间,所体验和观察到的英国小镇的韧性食物体系。他们的经验虽然解决不了我们眼前的问题,但既然“种一棵树最好的时间是十年前,其次是现在”,那至少我们可以思考,如果我们希望自己城市的食物体系可持续且充满韧性,每个人有哪些行动的可能呢?

带网红回家卖脐橙,才知道果农有多艰难

今年,我第一次找抖音网红带货,帮家里在抖店上卖脐橙。因为这次经历,我有机会深入了解脐橙产业的方方面面,才发现曾经靠种植脐橙致富的普通果农,如今已经在生产、分销、售后等方面都陷入了困境。除了身体的劳累,几天的卖橙经历也让我心里五味杂陈。小农未来的出路在何方?

在战时的基辅,乌克兰年轻人带我喝功夫茶

“你知道普洱吗?” D突然问我。D是我在乌克兰的本地翻译,一个20岁的乌克兰男生,英语极好。那是10月初,我抵达乌克兰利沃夫采访的第三天,我和D刚刚拜访完一处难民庇护所,走在回市中心的路上。“你也知道普洱?”我怀疑是我听错了。“是呀,不仅知道普洱,我还知道生普、熟普,还有‘hsiao-zong’。

负责任地购买食物,就是在保护生物多样性

提起生物多样性,你会想起什么?是濒危的野生动物,是正在消失的红树林,或是被大火威胁的亚马逊雨林?认识食物、了解食物、负责任地购买食物,就是在保护生物多样性。

农村老年人只能“被照顾”吗?在广州仙娘溪村看到另一种可能

“乡村振兴”,意味着乡村遭遇了衰退和落后。即便发达如广州,下辖的农村也不例外。仙娘溪的青壮年持续外流,如今村里常住人口超过一半是60岁以上的老年人,老龄化比例远高于城市。农村养老成为“乡村振兴”的现实任务。只是,除了把老年人置于被照顾和被服务的位置,是否存在“建设老人友好乡村社区”的可能性?

告诉我们,你需要怎样的生态农业技术培训?

对农民来说,转变思想,难;学到真本领,更难;学了以后能学以致用,难上加难。生产技术,已经成为行业发展的重要阻碍之一。目前市场上关于生态农业的培训不少,但有多少对农业技术真正有帮助?

袁勇:一名乡镇农技员的生态农业之路

原来彻底解决病虫害的方法不是去研究怎么使用、用什么农药,而是不用农药。以前自己一直没能跳出农药的束缚,认为病虫害就离不开农药。同样,以前认为农家肥肥效很慢,养分含量低,不用化肥就会严重减产,可是,实践告诉我,不用化肥同样会高产。有了这次实践,我看到一个事实:不用农药化肥除草剂,同样可以种好庄稼。

胡歌和刘涛都来农场了,瓜卖出去了吗?

我辞掉工作暂别北京,跑到内蒙阿拉善的致良田生态农场生活了两个月。没想到在农场的第一个月,我每一天都在喝酒。农场咖啡屋里的啤酒,2/3是被志愿者们买走的,啤酒喝光的时候,大家就翻出去年农场自酿的西梅酒,一起喝到深夜。“为什么来这儿呢?”两个月里无数人问过我这个问题,我也自问过很多次。

荒凉之地的荒唐与浪漫

这片沙漠绿洲既承载了无数的想象,也被一个个活生生的人填充了丰富的真实关系。正如阿拉善的沙漠,看似贫瘠,但拥有属于自己的那份生机。

当一颗圆白菜变成酸菜

孙姗目前在加拿大渥太华经营蕺菜园(Chi Garden)生态农场与发酵厨房。“半农半X”的这八年,她积累了丰富的发酵食物制作经验,农场的韩式泡菜和羽衣甘蓝做的山地泡菜等在当地农夫市集掀起了“泡菜”热。以下是孙姗在《发酵圣经》读书会的分享。