CathayPlay通过建⽴在线电影播放平台,致⼒于发⾏和推⼴华语独⽴电影,与全球观众接轨。 我们主张独⽴精神,以创作⼈为本的模式,独⽴于主流⼯业,呈现更多独具艺术价值、直⾯社会的作品。我们的⼝号是:WATCH DIFFERENT。联系邮箱:[email protected]

SX拆迁是补偿而不是赔偿

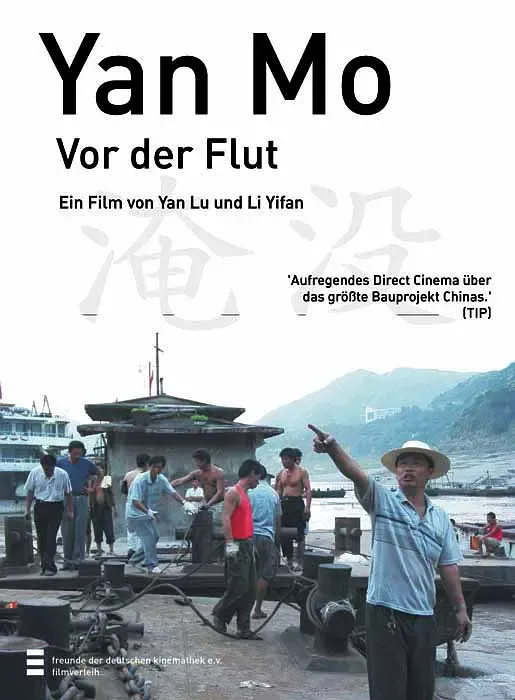

《淹没》

中国大陆|纪录|150min

获奖展映:

2005年 第55届柏林国际电影节青年论坛 沃尔夫冈奖

2005年 第29届法国真实电影节 法国作家协会奖

2005年 德国慕尼黑国际纪录片电影节 BAYERISCHEN大奖

2005年 第29届香港国际电影节纪录片单元 人道主义奖

2005年 “云之南”纪录影像展 青铜奖

2005年 日本山形国际纪录片电影节 大奖

2005年 葡萄牙国际纪录片电影节 大奖

2005年 意大利popoli国际电影节 最佳纪录片

2006年 美国加州洛杉矶国际电影节

2006年 法国Shadows电影节

2006年 奥地利维也纳国际电影节

2006年 丹麦DOX国际电影节

2007年 第二届北京独立电影论坛

观影链接:

cathayplay.com/before-the-flood

为建造世界上最大的水电站——中国长江三峡水电站,长江三峡地区将建成世界上最大的水库。从2003年起水库开始蓄水,至2009年水库蓄水完毕,沿江的城镇、乡村、文物、自然景观不少将被淹没。因中国古代最伟大诗人李白的诗而闻名天下的奉节县也在其中。

《淹没》在国际上获得了至高的荣誉。这部记录片建筑在一片宏阔的背景之上,那就是长江三峡水电站的修建。但它并未直接讲述三峡工程史无前例的浩大和复杂,而是把目光聚焦于古老县城奉节的搬迁。它的拍摄从2002年春节前开始,至2002年底结束,忠实记录了为保证三峡水库第一次蓄水成功,在水位上涨前,奉节老县城搬迁的经过,一位开苦力旅店的志愿军老人即将失去生活依靠的无奈;一座基督教教堂为搬迁的利益而丧失信仰的过程,以及一群移民干部和一群城市贫民在搬迁、拆除旧城过程中种种无法回避的矛盾纠葛和痛苦的内心挣扎。一个县城经历了从有到无的变化。作者在十一个月的拍摄中共积累了147个小时的素材。他们半年后开始后期剪辑,至2005年初,完成了这部长度将近两个半小时的作品。

它是一部两个人的合力之作。作者李一凡与鄢雨在现场的分工与合作使它在开阔的布局中表现出一种秩序。作为一部出色的现实主义作品,《淹没》像这时代其它许多记录片一样,是一片透镜:它聚焦于一些特定场景中的人或事物,试图通过它们的变化和挣扎,为这个时代打开一扇窗,而打开它的目的,是为了让那更广阔处的光景得到呈现。在这个意义上,这一类的作品,都具有一种隐喻性。而《淹没》在这样一个序列当中的别具野心之处在于:它不满足于一人一事的勾画,而是始终坚持以一种与它处理的题材相匹配的方式进行宏观叙述和全景把握。

《淹没》放映映后谈

主持人:墨西弟,肥罗

导演:李一凡,鄢雨

嘉宾:李一凡

时长:51min

本文字数:约4400

阅读需要约10min

墨西弟: 这次我们策划《淹没》和《秉爱》的专题放映把目光聚焦在三峡工程,虽然过去了有20年,但它仍然是中国最大的人造工程,我记得在大概2015年的时候,还有其他工程的增补,这似乎是一个在不断新陈代谢的巨大的人造景观,这个过程中我们可以看到周边居民的生活在一种绝对的秩序下不断地被重新塑造,这一点放在当下来看可能会有更不一样的意义。刚刚在《淹没》中我们看到有几个比较有意思的空间,像码头、教堂对这些人群聚集的,或者说有着特殊符号意义的空间,想问您为何选择这些空间作为拍摄对象呢?

李一凡:首先码头对于那个城市来说是最重要的地方,它是整个城市的对外进出、呼吸的地方,以前三峡边上的那些城市不像今天有公路、铁路、高速的网络,基本上完全是围绕码头生活,所以我觉得当时的码头是代表整个城市的面貌的地方。到中间我们看到码头搬走的那一刻,其实这个老城就死了,再也没有生机了,它和江对面的其他城市还有各种地方的往来就全部断绝了,所以码头对于那个城市在当年是非常非常重要。教会在片子里边有两个作用,首先它是一个集体单位,好多地方都是家庭和个体的视角,所以我希望看到一个组织是怎么在搬迁的;第二个我觉得基督教可以像一个标尺,它有一些标准,全世界都能理解。

墨西弟:是的,宗教可以作为一种很好的对话的语言,这两个空间的选择真的非常巧妙。从您最早的《淹没》到《乡村档案》,再到前两年的现象级的《杀马特我爱你》,可以看到其实您一直在关注现代化进程,或者说是一种个体的现代性的断裂,我也发现从《淹没》过渡到《杀马特》的时候,影片的整个结构或者说进入的视角是在不断地扁平化,或者说散点化,不知道这中间您大概是有一个怎么样的过程?包括您其实是在川美院教书,那在当代艺术和传统的电影/影像之间,您在工作方式和逻辑上会有什么样的选择?

李一凡:我是一个现代主义者。不是讲究传统叙事或者现实主义的。我的教育和审美中,布莱希特或现代主义对我的影响远远大过现实主义,从我一开始接受的文学、戏剧的教育,基本上只看20世纪以后的,比如我当时在戏剧学院要看契诃夫的戏,要读托尔斯泰,这些我完全没兴趣。包括我现在在学校教书也是当代艺术这一块,甚至可能我最喜欢的是杜尚或者博伊斯之类,我的作品也会是装置或者是抽象的、观念艺术的东西。

我不是一个标准的现实主义者,但我到达《淹没》的现场拍纪录片的时候,我觉得必须用一种现实主义的态度来做,因为我觉得当时中国社会的现场本身的荒诞性可能已经比我们那些方法都更荒诞,所以这个里边我用了现实主义的方法。但是我还是有所保留,其实《淹没》也没有一个贯穿始终的主人公,我所有的片子都没有贯穿始终的主人公,这和大部分纪录片都不太一样,我不太想叙事,像有一个贯穿始终的人物,有喜怒哀乐的完整故事,我不喜欢这样的东西。对我来说拍纪录片是为了解决我自己的疑惑,我对世界的了解,我对一些问题的看法,我也想把我对这些世界的了解和问题的看法传递出来。

墨西弟:其实在我们接受的传统的电影教育当中确实是非常封闭,它讲究人物,叙事,视听,再延伸到理论,偶尔触及社会,几乎没有观念。但当我们看到和当代艺术交融的走美术馆的体系的录像艺术的时候,我们会觉得这种影像的观念性和传统的电影会有巨大的差异,而且很多作者其实是横跨在电影/传媒产业和美术馆体系之间的,在《杀马特》当中也可以感觉到这一点。那由此又延伸出来另一个问题:传统的电影制作强调集体劳动,但是对一个艺术家来说可能更强调个体意志与劳动方法,在这这种不同的工作逻辑之间您一般怎样去平衡?

李一凡: 因为我的经历比较特别,我在美院上的附中,学了四年画画,然后去读的戏剧学院,戏剧学院在不断强调集体劳动、集体创作,这个我是特别不适应的。所以我大学毕业以后不打算干电影和戏剧,我觉得我的工作习惯习惯像一个艺术家,书写者的角度。但是戏剧教育给我一些别的东西,比如说做研究,对一个东西的控制,这些跟当代艺术不太一样。从工作方法上,我喜欢像一个艺术家那样工作,所以当我接触到纪录片,而且当数码技术集成得那么好的时候,我觉得纪录片非常适合,我可以像艺术家那样去做事。我经常把纪录片当成现成品,就像做装置一样,收集了各种现成品后重新组装,表达我们对这个事情的看法。我在艺术圈经常被问到说你做纪录片的时候艺术到哪去了?你不是要真实吗?所以我其实是想告诉大家,你把它当成装置来考虑吧,你从现成品的意义来考虑纪录片吧,你拍的过程其实就是收集材料的过程,剪辑的过程其实就是布展的过程,或者是重组结构的过程。

肥罗:因为这部片子是20多年前拍的,我觉得那个时候老百姓对于摄影机可能还不像现在一样有各种反应,我们在片中看到被拍摄者就是挺自然的表现,想问一下实际拍摄的现场是怎么样?

李一凡:我觉得拍摄的情况确实是有挺大的不一样,20年前拍的时候大家看到摄像机,会觉得就是央视的,它代表一种官方的权力。我当时买DP150的时候,中央台都不多,我们当时去奉节就是因为央视要去直播当时的三峡第一爆,正好缺个机位,需要个小机器。他们没有,我们就借给他们用。当时大部分人都是拿着非常大的机器,我们这个机器显得非常没有权力,这也是我们在拍摄过程中间大家不太管我们的一个原因,第二个是你跟他们相处的时候,他们对你的认识,第三个我拍片几乎不入侵私人领域,都是在公共领域,或者他们觉得这些事是能讲的,包括教堂里边他们说自己做假账,实际上是在他们的公共领域,他们觉得道德上是不亏欠的,这么做是为了教堂好,他们觉得有隐私的部分我都不用的。

这个片子大概拍了七八条线索,有几条没有使用就是因为涉及到隐私,比如还有一条儿童的线索,拍到学校搬了以后他们怎么过,但是到后面我们发现这个儿童的母亲是个妓女,她显得为难,整条线索都全部去掉了。在城边上的那个农村里抽签的那条线索,本来也是很完整,后来因为继任村长的儿子吸毒,就不太愿意我们拍了,所以那条线索里面只保留了抽签和开会讨论,完全看不出人物关系,我就完全没有用这个东西。

我觉得《淹没》有两个主题,一个是刚刚讲的现代化的代价,其实还有一个更重要的,就是国家意志和个人利益的冲突。这种冲突在当年刚刚出现的时候,大部分人觉得个人利益是完全应该服从国家意志的,不管你做多大的牺牲,舍小家为大家是应该的,不做就是个坏人,所以那个时候强拆都会喊上我们的。

三峡拆迁是补偿而不是赔偿,赔偿的意思是打烂你一个碗赔你一个碗,而补偿的意思是打烂你一个碗,可能补偿一个勺。而且那个时候大部分人会觉得国家意志是绝对正确的,个人利益完全可以牺牲。我觉得今天面临的又是一个特别复杂的时代,前现代的问题没解决,现代主义的问题又来了, 而且后现代的理论标准也在,我们处在一个分不清楚语境,经常可以用理论耍流氓的时代。

墨西弟:是的,拍纪录片就是和不同的人和不同的现场打交道。刚才您提到国家意志和个体自由的关系,我觉得在整个过去的几十年当中,很重要的一点是大量的国家意志和个体之间的过渡被取消了,比如宗教组织、可以自行选举的业委会、NGO组织等等,当这些过渡的组织形态被取消的时候,就形成了一种直接接触,话语权越来越少。

然后我们把时间交给观众。

观众:我看到很多代表政府的基层的工作人员的日常,这种内容现在是拍不到的,包括里面的镇长,找到他的时候需要做特别的沟通吗?第二个是拆迁可能对整个人生有重大改变,这中间会有强烈的冲突,但片中只看到了一点点争吵的部分,想问您是不是刻意回避了这一部分?

李一凡:我觉得那个时候出现国家意志和个人利益冲突的时候,不管是官员还是普通人,虽然有不同的立场,但还都是遵守一种正常的逻辑,但今天不见得是这样的认知,而是一种命令和规训,在当时大家都觉得是忠于自己的看法,没有说假话,这跟今天很不一样,今天很多人知道自己在说谎,站不住脚的,但这是他的饭碗。实际上这个里边还有更严重的冲突,有非常夸张的东西,但我也有胆怯的,其次我可能跟别的导演不太一样,我不是特别想把它讲得特别苦难或者特别特殊,我希望能够把一种普遍性的东西做出来,所以在《乡村档案》的时候,我会去选一个特别平的没有特点地方,能够接更接近于一种日常的本质,因为我觉得它首先是解决我自己内心的问题,然后把我的问题传递出来的一个东西。

墨西弟:重要的是重拾我们日常的目光而非奇观。请问还有哪位观众提问?

观众:刚刚在豆瓣上看到贾樟柯导演的《三峡好人》的创作的灵感是来自于您的这部纪录片,不知道这个说法是不是真的?第二个问题是最后爆破那几场戏,您拍摄之前和拍摄之后,一个烟火气很重的城市一下就没有了,您感觉在个人心理上有什么影响吗?

李一凡:《淹没》的拍摄时间其实有11个月。我除了中间回去拿换季的衣服之外是一直驻守在现场的,这个过程对我个人来说是非常大的改变,因为我从小受的教育是很精英的,包括在美院附中和戏剧学院,接触的朋友也是非常精英的,都有很强的逻辑性,有很宏观的看法,但当我落到一个具体的社会,或者说具体的发生的时候,你才看到了那种扭曲和变形,你才真正知道问题出在哪个地方。

之前讲电影的时候就是电影。讲戏剧的时候就是戏剧,但做完这个片子以后,我就可以把当代艺术、电影、戏剧、人类学、哲学甚至日常生活所有的事都可以串通了,我发现通过这个片子,我那些碎片式的知识变成了系统性的,这对我来说非常重要,因为用了三年特别认真地研究了一件事情,也包括最后决定用贴近的而不是疏离的方法来剪辑。另一点是贾樟柯是最早看这个片子的人,还有刘小东,而且贾樟柯的《三峡好人》里也用了我们拍摄的很多人,很多事是我们介绍的,包括韩三明那场船上的戏,我也帮过他一周的忙,还有群众演员的调度,然后我就去拍《乡村档案》。

观众:您刚刚讲到国家跟个人之间的矛盾,在国家层面三峡工程对于整个西南地区的经济、防洪、水电都是有好处的,但落到个人层面就是改变了很大一部分生活。那您在开拍之前会选择站在某一种立场吗?

李一凡:首先拍这个片子的时候其实没有想拍三峡还有水电站,对我个人来说,首先是重庆的下岗刺激了我,里边有我的亲戚、邻居,我觉得现代化的代价是很大的,这是我当时的一个认知。当时修三峡有很清楚的一点是这个电是送给上海的,是送到华东地区的,因为华东地区很缺电,我希望能看到一个现代化的代价,这可能是一个立场。但我不会想先要站在哪个立场,这还真不是一个先站在一个左派/右派的立场,群众/官方的立场的问题,我想做实证的工作,今天很少人愿意去现场去做实证的工作,都是先吵架,中国的知识分子几千年的习惯都是四书五经,不需要实证,只需要圣人曰,孔子曰,这个曰那个曰,都是有立场和态度的,但都是不需要尊重事实的。现代性其实就两条,第一是客观性,第二是逻辑性,或者用一个特别白的话就叫摆事实,讲道理。现代主义和和现实主义或者传统有一个很大的区别,就是现代主义不会刻意表明一个立场,选择立场的权力留给审美的主体,留给观众和读者。

墨西弟:好的,谢谢李老师,那我们今天的映后环节就到这里。

肥罗:谢谢李老师,再见。

李一凡:好的,再见。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…